量子模擬實驗有了重大突破。中國科學院6日在京召開新聞發布會,記者從發布會上獲悉,利用“自底而上”的量子模擬方法,中國科學技術大學潘建偉院士團隊在國際上首次實現光子的分數量子反常霍爾態。這是量子物理學和量子信息科學領域的一個重要進展。相關研究成果在線發表于《科學》雜志。

霍爾效應是指當電流通過置于磁場中的材料時,電子受到洛倫茲力的作用,在材料內部產生垂直于電流和磁場方向的電壓。這個效應由美國科學家霍爾在1879年發現,并被廣泛應用于電磁感測領域。反常霍爾效應是指在沒有外部磁場的情況下觀測到相關效應。

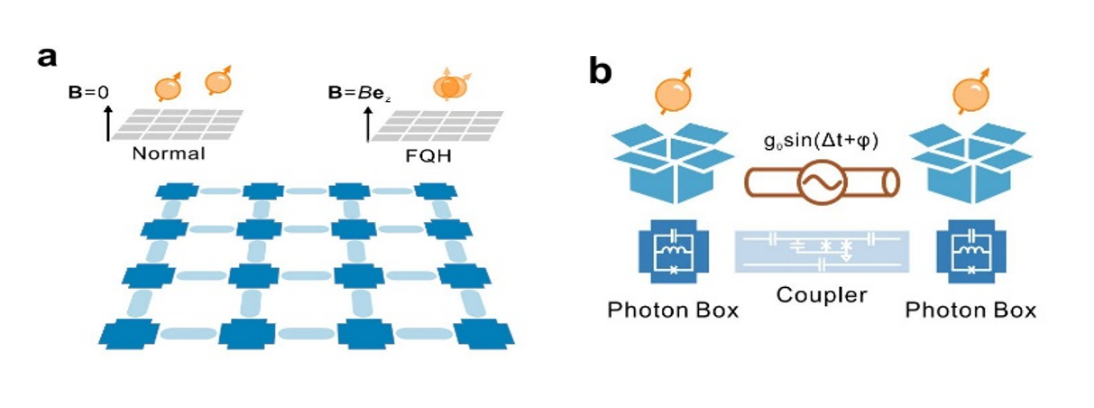

在傳統的量子霍爾效應研究中,采用的是“自頂而下”的方法,這通常意味著研究者從已經存在的材料出發,利用這些材料的固有結構和性質來實現量子霍爾態。這種方法需要特定的條件,比如極低溫環境、高純度的二維材料和強磁場,這些條件往往很難滿足,且對實驗的控制和操作有限制。

與之相對,人工搭建的量子系統結構清晰,靈活可控,是一種“自底而上”研究復雜量子物態的新范式。“這種方法的優勢在于它提供了更高的靈活性和可控性,研究者可以精確地控制每一個組件,從而更好地理解和操縱量子系統。”論文共同通訊作者、中國科學技術大學教授陸朝陽說,這類技術被稱為量子模擬,是“第二次量子革命”的重要內容,有望在近期應用于模擬經典計算困難的量子系統并達到“量子計算優越性”。

“通俗來說,如果把量子霍爾效應比作一座房子,‘自頂而下’的方法就像是在現有的房子基礎上進行裝修和改造,而‘自底而上’的方法則是從一塊磚、一片瓦開始,完全按照設計圖紙重新建造一座房子。”陸朝陽形象地說。

在非線性光子系統中構建人工規范場,實現光子的分數量子霍爾態。

此次,研究團隊利用自主研發的一種新型超導量子比特Plasmonium,成功實現光子間的非線性相互作用,并進一步構建出作用于光子的等效磁場以構造人工規范場,從而在國際上首次實現了光子的分數量子反常霍爾態。

諾貝爾物理學獎得主弗蘭克·維爾切克對這項研究給予了高度評價。他說:“這種‘自底而上’的途徑是一個‘非常有前途的想法’,這是一個令人印象深刻的實驗,為基于任意子的量子信息處理邁出了重要一步。”

掃一掃在手機上查看當前頁面